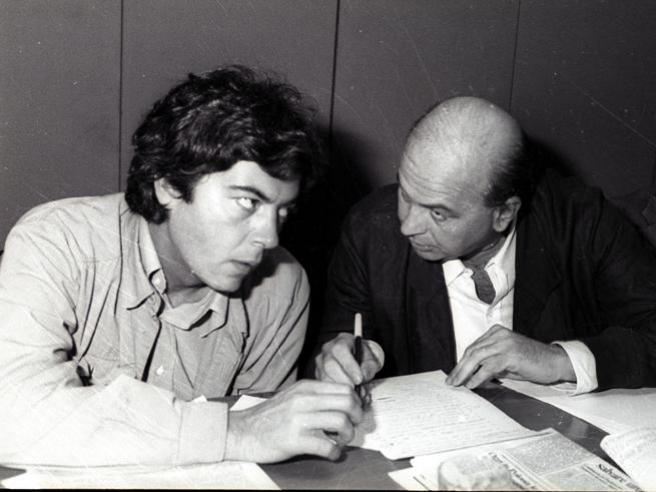

Claudio Martelli: "L’ultima telefonata con Craxi" dal Corriere della Sera del 12 ottobre 2019

12 ottobre 2019

Claudio

Martelli, c’è un paradosso nella storia politica italiana. Durante la Prima

Repubblica, ammesso ne sia mai esistita una seconda, in vari momenti le diverse

forze della sinistra avevano una forza superiore a quella della Dc. Ma non

hanno mai governato insieme.

«Negli anni

80 effettivamente la sinistra era maggioritaria, sommando socialisti,

socialdemocratici, comunisti, radicali. Era certamente maggioranza. Un portato

dei referendum, quelli sui diritti civili, su divorzio e aborto. Bisognava

concepirla a tappe, questa unità della sinistra: socialisti e laici, uniti, e i

comunisti, rispettando i tempi della loro evoluzione, che era in corso.

Modificando la prospettiva di fondo di Berlinguer tutta volta al dialogo con la

Dc. Lui era veramente convinto che non si potesse governare un Paese come

l’Italia con il 51%. Io penso invece si potesse, perché era un Paese

democratico. Ma perché, non ci sono stati lo stesso gli attentati? Hanno rapito

Moro per evitare il compromesso storico, quindi non era certo una prospettiva

più rassicurante dell’alternativa. Il compromesso storico serviva a legittimare

definitivamente il Pci: il problema storico del Pci era quello. E

contemporaneamente a mantenere i tratti della diversità comunista. La

legittimazione, nella sua fotografia statica, è cosa diversa da una visione

revisionistica della propria storia. La sinistra che ha vinto in Europa è la

sinistra non marxista, i laburisti inglesi e la socialdemocrazia tedesca che

non erano dottrinari, attingevano, come mi disse Brandt, più a Lassalle che a

Engels. Quanto più l’impianto ideologico è rigido, coerente, implacabile, tanto

più prende l’impronta settaria e il settarismo è la premessa della divisione.

La divisione è la premessa dell’impotenza o della sconfitta. Ieri come oggi».

Anni 70:

quando il Pci propone il compromesso storico il Psi è sulla linea

dell’alternativa, con il congresso di Torino. Poi il Pci, scottato dalla

vicenda della solidarietà nazionale, propone l’alternativa democratica e in

quel momento il Psi si immerge nel buco nero del pentapartito. È una

conversazione continuamente interrotta. Si è sempre cercato di essere divisi?

«Bisogna

essere onesti: per ragioni diverse, forse opposte, né Berlinguer né Craxi

volevano l’incontro. Non per ostilità tra di loro. Per una visione diversa

delle cose, ma simile nella scelta dell’interlocutore principale. Per

Berlinguer il grande incontro, quello storico, era con le masse cattoliche e,

in un certo senso, anche per Craxi era così. Craxi era veramente convinto

dell’alleanza con la Dc. Lui fino al ’56 affiggeva i manifesti della sinistra

unita e c’erano, anche a Milano, sezioni in comune tra i due partiti. Ma

l’Ungheria cambiò tutto, anche in lui. Le sue esperienze cambiano, diventa

l’interlocutore, nell’Unuri, dell’ala democristiana. In realtà quello che ha

sempre diviso i socialisti e i comunisti è la questione cattolica. Ma non nel

senso che non fossero d’accordo. Tutti e due erano convinti fosse la questione

decisiva, molto più che i rapporti tra i loro partiti di sinistra. Ma volevano

un’esclusiva del rapporto e temevano l’avesse l’altro».

Frattocchie

1983, incontro tra Pci e Psi. Che ricordo hai?

«Mah. Una

cosa abbastanza fredda, con momenti di aperture reciproche. Però pesava una

coltre di diffidenza. Lì c’è stato un eccesso di chiusura da parte di

Berlinguer. Se avesse assunto un atteggiamento diverso nei confronti della

presidenza del consiglio di Craxi forse qualcosa sarebbe cambiato. Forse,

qualcosa. Non era una svolta pazzesca, era un grado di avvicinamento, quello

compatibile con il mantenimento delle proprie posizioni. Il compromesso storico

era tramontato, l’unità nazionale pure, si era già votato, quindi si era

entrati in una nuova fase. Il Pci, in quella fase, era attratto dall’idea del

“governo degli onesti”. Sono sempre stati molti i giochi di specchi nella

storia politica italiana: pezzi della borghesia illuminata che dialogano con il

Pci, esponenti della borghesia più dinamica e più nuova che invece dialogano

con il Psi. Settori del mondo cattolico e della Dc che guardano piuttosto ai

socialisti ed altri che guardano invece ai comunisti. Alla fine però questo

gioco era a somma zero e l’unica che se ne è avvantaggiata è stata la

Democrazia cristiana. I due forni sono sempre esistiti. Anche prima di

Andreotti. Lui ne è diventato il teorico, tenendo aperte molteplici ipotesi di

collaborazione. Era stato l’uomo del governo a destra con Malagodi, poi della

solidarietà nazionale con il Pci, poi del pentapartito con un rapporto

preferenziale con il Psi. Una catena di forni, sempre aperti».

Vicenda

Moro. Nell’intervista che mi ha rilasciato, Formica si chiede: noi vedevamo

Pace e Piperno all’aperto, non di nascosto, informavamo Viminale e Quirinale,

poi Pace e Piperno andavano da Morucci. Perché diavolo i servizi non li hanno

seguiti?

«E perché

via Gradoli? Il Lago della Duchessa?»

Che idea

ti sei fatto di quei giorni?

«La domanda

di Rino è pertinente. Come mai nessuno si è mai sognato di seguirli? Sarebbero

arrivati alla prigione di Moro. C’era l’Unità di Crisi presieduta da Cossiga

con addirittura dei collaboratori internazionali, gli americani Pieczenik e

Ledeen. Ledeen: quello che, per Sigonella, fece litigare Reagan e Craxi, con

una traduzione che esasperò i toni della polemica. Anche quel passaggio non è

mai stato chiaro: nella vicenda di Sigonella quali interessi serviva Ledeen

dentro l’amministrazione? La Cia? Moro: troppi episodi che dimostrano che non

lo si è voluto salvare. Fili di collegamento con i servizi cecoslovacchi, c’è

la presenza americana preoccupata, la dichiarazione di Kissinger. E poi le

figure di Cossiga e Andreotti. Il primo fa un gioco spericolato e

spregiudicato, lo fa essendo amicissimo e legatissimo a Moro. Come fai a non

impazzire? Ricevi quella lettera e contemporaneamente hai, nella tua Unità di Crisi,

gente che dice che non lo vuole trovare o che spera di trovarlo già morto.

Altro che non dormirci la notte... Si capisce che poi sia stato male per il

resto della sua vita, si è portato sulla coscienza un peso. Anche Andreotti

chiuse qualunque varco e pare addirittura che la dichiarazione del Papa sia

stata corretta da lui. C’è da restare sgomenti. Mai visto un’interpretazione

così estrema e così crudele della ragion di Stato. Mai».

Al

vostro congresso di Verona Berlinguer viene fischiato. Colpì l’avallo finale di

Craxi: «Se avessi saputo fischiare, avrei fischiato anch’io». Non si seminava

un odio che creava un baratro? Che impressione fecero a uno come te, che

nell’unità della sinistra credeva?

«Beh, devo

essere sincero, ero molto combattuto tra la mia educazione e la temperie della

lotta politica. Mi dispiace fischiare, inviti uno e poi lo fischi... Però lui

aveva appena detto che noi eravamo un pericolo per la democrazia, il governo

Craxi era un pericolo. Nei festival dell’Unità c’erano gli stand con la trippa

alla Bettino. Craxi era un combattente per natura, temperamento e convinzione.

Lui è diventato un anticomunista nel ‘56, dopo gli anni di esperienza unitaria

di cui abbiamo parlato. Esistevano gli anticomunisti democratici, anticomunisti

non reazionari, categoria di cui il Pci togliattiano, soprattutto, tendeva a

negare l’esistenza. Se sono anticomunisti sono fascisti. Kennedy, Moro, Brandt

erano anticomunisti, ma certamente democratici. I fischi sono la replica di uno

che è in conflitto aperto con i comunisti. Nenni non era mai arrivato a questo,

forse neanche Saragat. La categoria del “tradimento” è stata molto presente,

spesso tragicamente, nella storia della sinistra. Craxi si ribellava a questi

toni e, facendolo, allargava però il solco. Dicendo “fischierei anch’io”,

difende il suo popolo, che lui stesso aveva fomentato, si identifica con esso,

non lo delegittima. Quindi, pur essendo lontano dal mio spirito, capivo. Lo

capivo e l’ho anche condiviso. Quando l’ha detto, ho applaudito anch’io. Ma tra

fischi e insulti la sinistra allontanava la sua unità possibile».

Parliamo

della parabola di Craxi.

«Guarda la

storia del Psi prima di Craxi: la crisi dell’unificazione socialista nel ’66,

la nuova scissione, le peripezie, Mancini, quell’andamento così plumbeo della

segreteria di De Martino: insomma la doppia subalternità. Al governo con la Dc,

all’opposizione con i comunisti. Liberarsi da questo retaggio è stata

un’impresa titanica, come riprendere un partito esangue, com’era quello del

’76, e tirarlo fuori dalla sua crisi. Il Psi era malato di divisioni, di

velleitarismo che volta per volta diventava massimalismo o ministerialismo.

Craxi aveva chiarissime tutte le debolezze strutturali del suo partito, voleva

superarle e ha lottato per superarle».

Quando

inizia la parabola discendente?

«Nel 1987.

Con la fine dell’esperienza di governo lui diventa lentamente un’altra persona.

Non credo mi faccia velo il fatto che allora sono cominciati tra di noi dei

contrasti. Noi avevamo raccolto le firme con i Radicali per il referendum sulla

giustizia giusta e io avevo difeso il diritto di quelli che avevano raccolto le

firme sul nucleare a celebrare il loro referendum. De Mita, con la staffetta,

ritira la fiducia al governo Craxi. Si aprono le consultazioni. Craxi dice: “O

mi ridanno l’incarico o andiamo al voto”. “Ma tu sei sicuro che ti lascino

andare al voto guidando il governo?” “Sono sicuro”. “Io non ci credo”.

Puntualmente Cossiga dà l’incarico a Andreotti. Alle consultazioni vado io. Con

Andreotti concordiamo una soluzione per l’uscita dal nucleare, dopo il

referendum, attraverso un nuovo piano energetico nazionale e lui si spinge fino

ad aprire sull’elezione diretta del presidente della Repubblica. Disse: “La Dc

non può accettare questa impostazione però ne potremmo accettare una più

gradualista. Se, dopo la terza elezione nulla in Parlamento, non si configura

nessuna maggioranza in grado di eleggere il presidente della Repubblica, a quel

punto si può ricorrere al voto popolare”».

Per la

Dc una bella svolta...

«Entusiasta

corro da Craxi. È furioso: “Tu la devi smettere di occuparti della crisi, la

seguo io”. “Guarda che ci propongono di celebrare i referendum. Noi li

vinciamo, andiamo a votare dopo. Che ti frega di tenerti Andreotti per un

anno?”. Ma disse no al tentativo di Andreotti, e ci beccammo Fanfani. Nell’87

si spezza la fase ascendente. Lo riconobbe: “Ho fatto un unico errore” mi

disse, “tornare a via del Corso dopo la presidenza. Avrei dovuto occuparmi di

Onu e di Internazionale socialista. Tornando al partito sono passato dal ruolo

che avevo conquistato per me e per i socialisti — guidare il governo più

duraturo della storia repubblicana e occuparmi delle grandi questioni — a dover

brigare per fare ministri, sottosegretari”».

Quando

finisce il Psi?

«Il Psi

finisce con Mani pulite. Inutile girarci attorno. Alla vigilia delle elezioni

del ‘92 il rapporto tra Bettino e me era sempre molto affettuoso, però si era

creata qualche distanza. Io pensavo fosse finito il ciclo della coalizione con

la Dc e bisognasse rischiare e sperimentare vie nuove. Un sabato sera vado a

casa sua. Gli dico che trovo sbagliato impegnarsi con la Dc prima del voto, lo

spingo a tenere una mano sulla testa al passaggio da Pci a Pds perché, se noi

ci mettiamo a fare i guardiani di una roba finita, il pentapartito, il

risultato sarà che loro cercheranno un’intesa con la Dc. È inevitabile. Mi

ascolta, ma scrolla la testa: “Claudio io li ho combattuti tutta la vita, me ne

hanno fatte di tutti i colori. Adesso quella storia è finita, quella del

Comunismo internazionale, e io non voglio che nemmeno un calcinaccio di quei

muri mi cada in testa. Si arrangino”. Era questa la sua posizione. L’unità

socialista rivestiva, ma in modo difensivo, questa attitudine».

Il

congresso di Torino del 1978 e la Convenzione programmatica di Rimini del 1982,

famosa per le idee sul «merito e il bisogno», sono punti avanzati del pensiero

riformista italiano. Ma poi molto cambia, nella costituzione materiale del Psi.

Come se il partito fosse stato «occupato» da persone che, con quei valori, non

avevano molta relazione.

«Sì, e

Bettino se ne accorse. Ricordo un incontro nell’ascensore alla Direzione del

partito. Entra un compagno noto, non dico chi. Lui lo guarda e dice: “Ma a te

non ti hanno ancora arrestato? Con quello che stai combinando...”. L’affaire

politica è sempre esistito, anche nel glorioso primo dopoguerra, anche nel

secondo dopoguerra. Mussolini pigliava quantità sterminate di denaro da tutti i

suoi foraggiatori e nel dopoguerra i partiti appena nati avevano bisogno di

vivere. La Dc prendeva i soldi dalla Cia, il Pci dall’Unione Sovietica, il Psi

per un po’ li ha presi anche lui dall’Unione Sovietica poi invece sono passati

al Psiup, come è poi successo al Pci con Cossutta. Dopo di che il partito si è

arrangiato. Naturalmente l’arrangiarsi era molto più rischioso che non i canali

super riservati dei finanziamenti internazionali. Ogni tentativo di mettere

ordine, che pure facemmo con Formica e Nesi, fu travolto dalle lotte

correntizie interne. Le correnti si devono finanziare e la forma è ancora più

rischiosa. Questo andazzo è durato dieci anni. Ma, diciamoci la verità,

Tangentopoli e Mani pulite non sarebbero successe senza il crollo dei muri a

Berlino Est. Fu un cambio d’epoca».

Se tu

nell’87 fossi diventato Segretario cosa sarebbe cambiato nella sinistra

italiana?

«Quello era

il momento giusto. Avremmo costituito un polo laico e socialista oltre il 20%,

e a quel punto il rapporto con il Pci si poteva impostare, ben prima del crollo

dei muri, in modo più serio. Quale era la richiesta che Occhetto, il gruppo

dirigente del Pci di quegli anni, poneva come una prova di serietà delle nostre

intenzioni e di lealtà futura? Che noi sperimentassimo di stare all’opposizione

insieme. Ma Bettino diceva: “Sì, così noi andiamo all’opposizione e si ritorna

al ’76: il Pci si mette d’accordo direttamente con la Dc”. No, in quel momento

bisognava cercare strade nuove. Dopo il ’92, dopo la fine del Psi, quando la

sinistra tutta era poco oltre il trenta per cento, avrei lavorato per il

Partito democratico, prospettiva della quale, con Occhetto, avevamo parlato».

C’è un

momento, nel ‘92, in cui tu hai capito che stava arrivando lo tsunami?

«Non Mario

Chiesa. Gli avvisi di garanzia ai due sindaci, Tognoli e Pillitteri. Lì

cominciò tutto. La gente che scappava. La catastrofe la avverto nell’estate del

’92. In quei mesi ero concentrato sulla questione della mafia. E forse non ho

percepito per tempo che stava arrivando la grande slavina. Ero ministro della

Giustizia e il mio fronte principale era Palermo: avevano ammazzato Falcone e

Borsellino, tolto di mezzo Scotti, lo Stato era in ginocchio. Caponnetto diceva

“tutto è perduto”. Lo chiamai al ministero per tornare ad impegnarlo. C’era un

clima da fine vera. Io ho avuto paura di un cedimento dello Stato. L’ho avuta,

l’ho vista ai funerali di Falcone. Quella era la guerra vera. La mafia contro

lo stato. E poi il cedimento ci fu. Non c’è stata la trattativa, c’è stato un

cedimento, unilaterale. Quando Conso dice: “Io e solo io decisi di togliere dal

41 bis centinaia di mafiosi e lo feci per dare un segnale di disponibilità

all’ala moderata di Cosa nostra guidata da Provenzano”, tratta la mafia come

fosse un partito. Non è una trattativa, è un cedimento unilaterale».

Un

collaboratore di Messina Denaro ha riferito di un attentato in preparazione

contro di te. Tu chiamasti Falcone al ministero e questo bastò per scatenare,

contro di lui, una polemica durissima.

«La mattina

ho giurato da ministro, il pomeriggio ho chiamato Falcone. Gli ho detto di

venire a Roma, volevo offrirgli la direzione degli Affari penali. Falcone non

era un politico, era il miglior magistrato al mondo, così era considerato.

Salvo che a Palermo. Come disse Borsellino anche la magistratura aveva

responsabilità gravi. Falcone ha cominciato a morire quando gli preferirono

Meli al Consiglio superiore, quando lo fregarono per l’elezione al Csm, quando lo

rifregarono per la nomina a procuratore a Palermo. Il tutto condito, come tu

ricordavi, con azione denigratoria pazzesca, che non veniva da anfratti di

sovversivi, erano membri del Consiglio superiore della magistratura, ambienti

di stampa e politici».

Ti

ricordi l’ultima conversazione che hai avuto con Craxi?

«Sì, nel

dicembre del ’99. Alla vigilia di Natale. Non lo sentivo da un pezzo.

All’inizio, dopo che era rifugiato a Hammamet, mi aveva lasciato un numero

riservato. Lo chiamavo dalle cabine telefoniche. Noi vivevamo come braccati,

chi non l’ha vissuto fa fatica a capire il clima in cui abbiamo vissuto il ’92,

’93, ’94. Abbiamo parlato i primi due anni, poi non so cosa è successo, in

esilio. Per due o tre anni sono caduti i contatti. Alla fine Stefania me l’ha

passato al telefono. Mi dice: “Ti devo fare una sorpresa” ed ero felice. Anche

lui era molto contento, mi chiese di mio figlio. Mi sono commosso, lui aveva

una voce stanchissima. Gli ho detto: “Vengo a trovarti”. “Aspetta un momento,

adesso mi sono appena ripreso dall’operazione”. Invece non si riprenderà più.

La sua morte è ancora oggi inaccettabile. Non esisteva per il governo la

possibilità di prendere un aereo e farlo operare a Madrid, a Parigi, a Tel

Aviv? Non si fa operare un ex presidente del Consiglio in un ospedale non

attrezzato, con uno dei medici che deve chiedere all’infermiere di reggere la

lampada per illuminare il tavolo operatorio. Napolitano ha ragione: Craxi è

stato trattato con una durezza senza eguali. Qualunque cosa abbia fatto è stato

trattato con una durezza e spietatezza inaudita, in Italia. Perché? È una

storia tragica però bisogna avere il coraggio di ripensarla. Ripensare Craxi

non è così un vezzo per i craxiani, o gli orfani, è una necessità, quantomeno

un’utilità per ricomporre una storia. Si sono perdonate cose ben più gravi,

nella storia della sinistra italiana, che non il finanziamento illecito al

partito».

È finito

il socialismo?

«No, io non

penso che sia finito, il socialismo. Dedicherò quel che mi resta da vivere a

dimostrarlo. È stato un errore credere alla storia della fine delle ideologie,

bubbola inventata dal pensiero unico. In realtà, spazzando via insieme con il

comunismo anche il socialismo, la socialdemocrazia, i fermenti più radicali

delle varie forme di sinistra e persino il liberalismo nella sua forma

autentica e le culture democratiche, è rimasta in piedi un’unica ideologia che

è il nazionalismo sovranista. Prima gli italiani, dicono. Quando uno dice prima

gli italiani, prima gli americani, la cosa importante che ti sta dicendo è che

tu vieni dopo. Tu non sei importante, non sei come loro. Non esisti, sei un

problema. Non una risorsa, come invece è chiunque di noi».